CoC6版ハウスルール調査レポート

9/6 2025

カテゴリー:実体験を基にした個人的な話

1. ハウスルールの実態

TRPGを長く遊んでいると、必ず耳にするのが「ハウスルール」。

とくに『クトゥルフ神話TRPG(6版)』は国内での歴史が長いこともあって、卓ごとに実に多様なローカルルールが存在します。

ただ、その『多様さ』がときに摩擦を生むこともあります。

「うちの卓ではOKだけど、よその卓ではNGだった」

「キャラ作成の上限が全然違うから、他のセッションに持ち込めない」

実際、どれくらいの人がどんなルールを使っているんだろう?

その実態を知りたくて、今回某所でGoogleFormでアンケートを取りました。

合計68件の回答が集まりましたので、今回は1つずつ結果を見ていこうと思います。

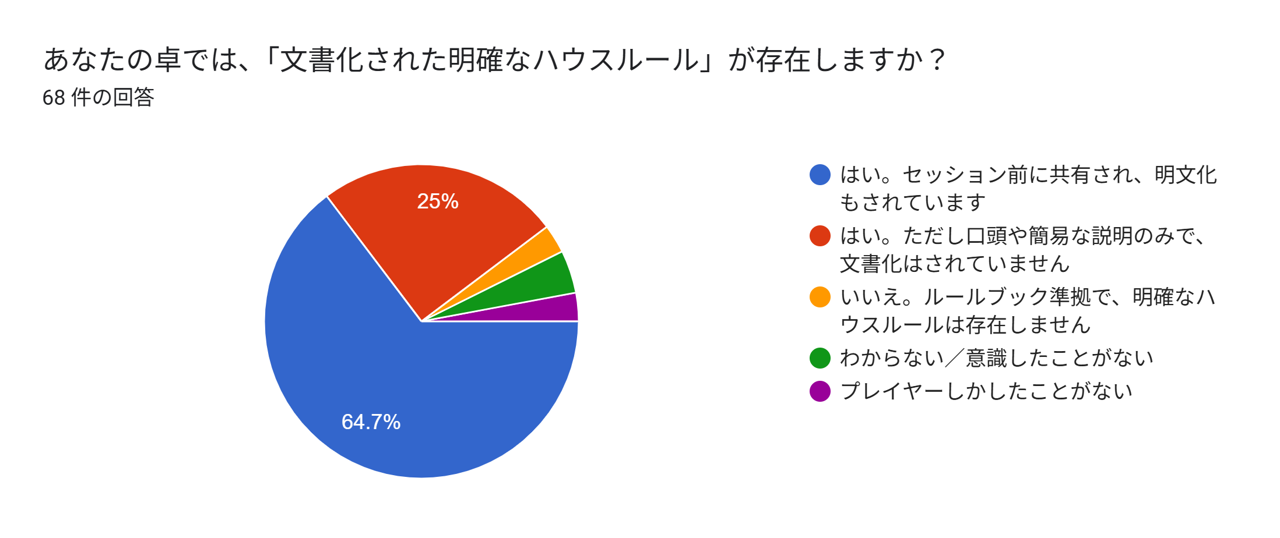

2. 「あなたの卓では、『文書化された明確なハウスルール』が存在しますか?」

- はい。セッション前に共有され、明文化もされています:44人(64.7%)

- はい。ただし口頭や簡易な説明のみで、文書化はされていません:17人(25%)

- わからない/意識したことがない:3人(4.4%)

- いいえ。ルールブック準拠で、明確なハウスルールは存在しません:2人(2.9%)

- プレイヤーしかしたことがない:2人(2.9%)

【解釈】

半数以上が「文書でハウスルールを共有している」と答えました。これはある意味とても象徴的な結果だと思います。

TRPGは、遊ぶたびに初対面の人と同卓することも多く、卓の文化や裁定が異なれば、同じルルブを持っていても体験がまったく違うゲームになってしまいます。

だからこそ「何をどう扱うか」を紙やテキストで示してあることは、それだけで安心感につながります。

逆に「口頭で説明するのみ」というスタイルも、一定数ありました。

柔軟さやフランクさを重んじている卓に多いのかもしれません。

短時間で場を立てたい時や、メンバーが顔見知りばかりの固定卓では、細かい文書を用意するより、その場の会話で決める方がスムーズに感じられるのでしょう。

スタイルは違っても、どちらにも「すれ違いを減らしたい」「安全に遊びたい」という根底の願いは共通していそうです。

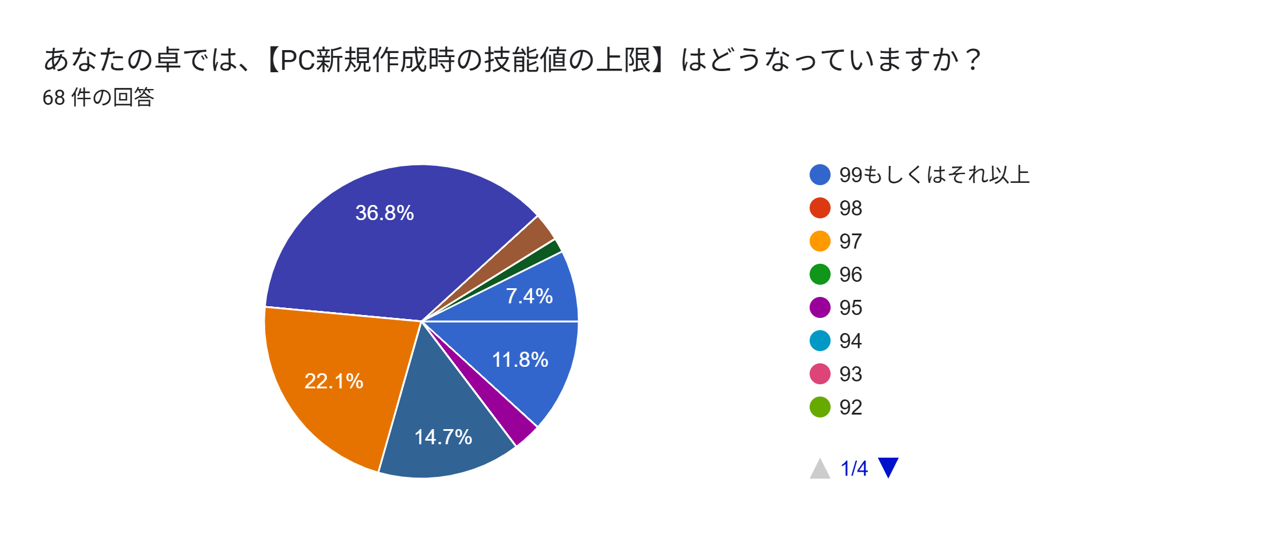

3. あなたの卓では、【PC新規作成時の技能値の上限】はどうなっていますか?

※Googleフォームの仕様上、ラベルが映りきっていません。

- 80:25人(36.8%)

- 85:15人(22.1%)

- 90:10人(14.7%)

- 99もしくはそれ以上:8人(11.8%)

- そもそも技能地上限を指定していない:5人(7.4%)

- 75:2人(2.9%)

- 70:1人(1.5%)

- 95:1人(1.5%)

【解釈】

もっとも多かったのは「80」、次に「85」。これが半数以上を占めました。

つまり、多くの卓で「成功も失敗もありえるライン」が基準になっているということです。

80〜85程度なら、技能が得意なキャラがしっかり活躍しつつ、ダイス目によっては失敗もする。

その『揺れ』が、セッションをドラマチックにしてくれそうです。

一方で「90以上」や「上限なし」と答えた卓もありました。

これらは「短編シナリオでサクサク進めたい」とか「お祭り的に超人的なキャラを楽しみたい」といった明確な意図があることが多いのかなと思いました。

ここから分かるのは、技能値上限というものが単なる数値制限ではなく、卓の方向性や物語の雰囲気を決める大切な『ボリューム調整』の役割を担っているということです。

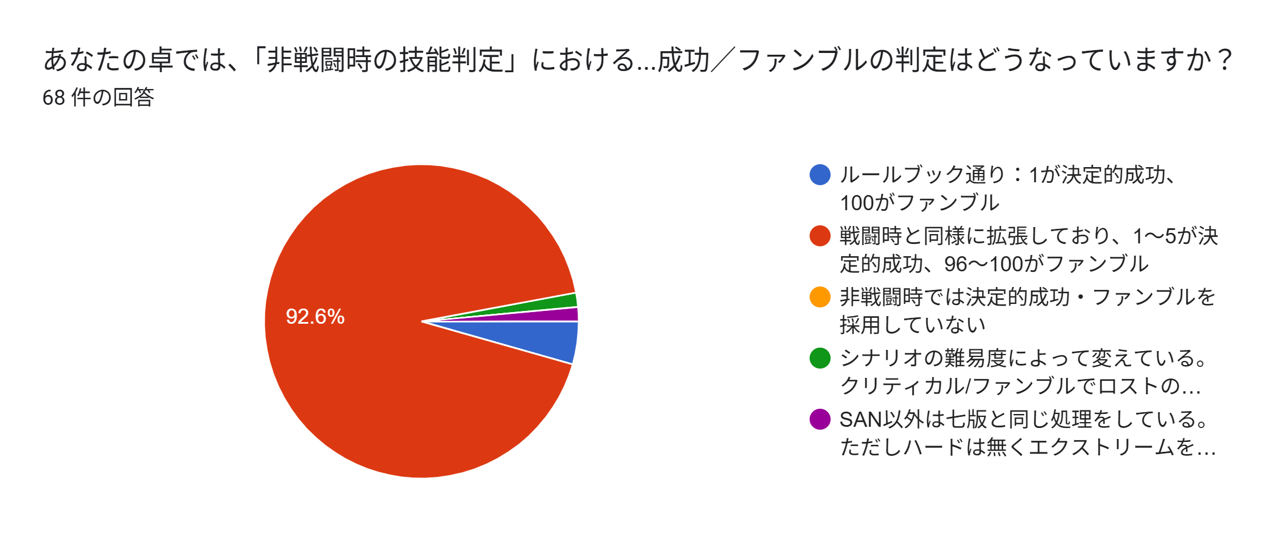

4. あなたの卓では、「非戦闘時の技能判定」における決定的成功/ファンブルの判定はどうなっていますか?

- 戦闘時と同様に拡張しており、1~5が決定的成功、96~100がファンブル:63人(96%)

- ルールブック通り:1が決定的成功、100がファンブル:3人(4.4%)

- 非戦闘時では決定的成功・ファンブルを採用していない:0人(0%)

- <その他>シナリオの難易度によって変えている。クリティカル/ファンブルでロストの確率が上がりそうなシナリオはルルブ通り、そうでないと判断した場合はCCB:1人(1.5%)

- <その他>SAN値以外は七版と同じ処理をしている。ただしハードは無くエクストリームをクリティカル処理とする:1人(1.5%)

【解釈】

そもそも、ルールブック準拠だと『非戦闘時は1がクリティカル、100がファンブル(通称CC)』であり、『1~5がクリティカル、96~100がファンブル(通称CCB)』は戦闘時のみというのが基本ルールです。

ですが、「非戦闘でも拡張CCBを採用する」と答えた人がほとんどでした。

理由としては、『CoCブームの火付け役であったリプレイ動画がCCB採用だったため』『1/100はなかなか起きないけど、1/20はそこそこ起きるので面白い』といったところでしょうか。

こちらは「本来の確率バランスを崩さない」「戦闘と非戦闘のメリハリを守る」といった意図が強く、ルールに忠実なプレイスタイルといえるでしょう。

サクサクと予想外の展開を楽しみたいなら拡張CCB、原作ルールの緊張感や設計思想を大事にしたいならルルブ準拠。

どちらが正しいというのはなく、『卓が何を楽しみたいか』で決まる選択肢なのかなと思います。

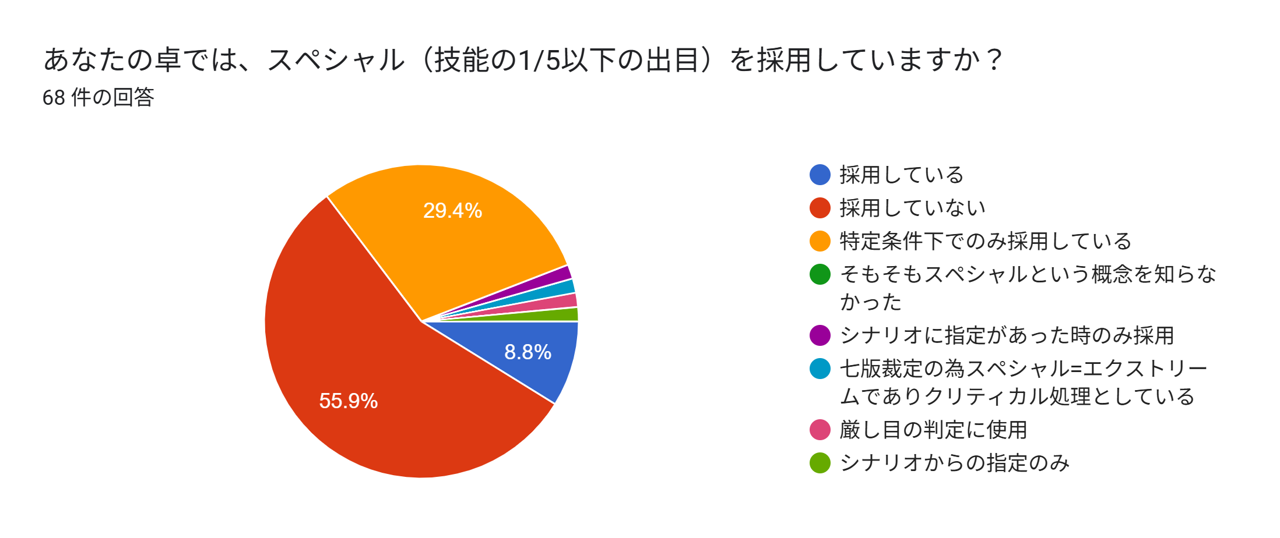

5. あなたの卓では、スペシャル(技能の1/5以下の出目)を採用していますか?

- 採用していない:38人(55.9%)

- 特定条件下でのみ採用している:20人(29.4%)

- 採用している:6人(8.8%)

- そもそもスペシャルという概念を知らなかった:0人(0%)

- <その他>厳し目の判定に使用:1人(1.5%)

- <その他>シナリオからの指定のみ:1人(1.5%)

- <その他>シナリオに指定があった時のみ採用:1人(1.5%)

- <その他>七版裁定の為スペシャル=エクストリームでありクリティカル処理としている:1人(1.5%)

【解釈】

スペシャルに関しては「採用しない」がもっとも多く、「条件付きで採用する」がそれに続きました。

完全に採用する卓はごく少数派です。

多くの人は「スペシャルは必須ではなく、なくても困らない」と感じているわけです。

また、スペシャルを採用していると答えた方に対して『あなたの卓では、スペシャルをどう処理していますか?』という質問を行いました。

その中でいくつかをリストアップしてみます。

- 通常成功以上、クリティカル未満の情報をPLに提供する

- スペシャルチケットを発行。チケット7枚でクリチケに変換可能。

- 攻撃:ダメージに+1

- クリティカルには届かないくらいのふわっとした情報を渡したり、フレーバー的にいい事が起こったりという処理をしています。

- ダメ2倍もしくば必中

- 多少の+情報を出します

- 次に使う技能の補正

- クリティカル処理を少し劣化させて反映させてます!(例:クリティカルで1D3回復ならスペシャルで1回復)

これらから見えてくるのは、スペシャルは「大きく結果を変える制度」としてより、「ちょっと嬉しいサプライズ」を演出するために使われていることが多そうです。

結果を揺るがすよりも、場を盛り上げるきっかけにするような位置づけが実態に近いのかな思います。

6. あなたの卓や過去に参加したセッションで採用されていた「ちょっと変わったハウスルール」を教えてください。

いくつか面白いなと思ったものをリストアップして見ようと思います

- セッション開始前にKPがダイスを振り、出た目がセッション中はクリティカルになる、という「ラッキーダイス制度」というものがありました

- ▶セッション冒頭から「お守り」がある感覚。安心感とワクワクを同時にくれる仕掛けですね。

- 『疲労度』と言う戦闘時に2ラウンド経過すると疲労度1溜まり、疲労度1につき技能に-5のマイナス補正が入る、戦闘時じゃなくてKPが疲労度が入りそうな場面で疲労度を入れる事もある

疲労度は戦闘終了時に回復、休憩したら回復する - ▶戦闘がただの殴り合いにならず、じわじわ消耗する緊張感が増すのが面白い。ただ、管理が煩雑にならない工夫は必要そう。

- 技能(組みつき)について

抱きつきになります

※成功で程良い抱きつき、失敗で力加減を間違えた抱きつき - ▶STR18のキャラが失敗したら骨とか『バキバキバキ』って言いそう。

- お誕生日チケット:誕生日の前後週間で卓に参加してくれた人に「ありがとう」の気持ちを込めてクリティカルチケットを1枚贈呈する。

- ▶誕生日を自分の卓に費やしてくれるのは嬉しいですよね。

- 頭突きを選択肢とする為ルルブの記載通り素早い一撃を可能とした。

具体的には戦闘開始前に対象に接近出来ていれば先制不意打ち攻撃の権利を与えた。 - ▶CoCの頭突きって不遇ですよね…「ここぞ」という場面に映えそうです。

- 卓中にPLが決定的成功を出したら、その出した回数分×10回の腕立て伏せを、何故かKPが行う

- ▶10時間超えの4PLシナリオとかやばそう。

- 跳躍マーシャルキックを明確化している卓。〈武道〉と跳躍を使うことで初めて3D6できる。

- ▶派手な技に「条件づけ」があると、成功した時のカタルシスが一段と増しますね。

- SANチェック時にクリティカル:減少値半減(1の場合は0になる)、ファンブル:確定最大値or一時発狂のアイデア自動成功

- ▶ニャルとかアザトースとかのd10/d100級のSANチェックの緊張感凄そう。

- とあるシナリオで、「昼食にうどんを食べていたらクリチケが一枚もらえる」というルールがありました

- ▶うどんメインのシナリオなんでしょうね。

- 芸術:歌唱はリアルに歌ってもらう

- ▶無茶振りで草。メルトとかワールドイズマインだとノイキャンされそう。

- 自分がそのシナリオで9回ファンブルしていたので、PLがファンブルを10回した場合KPが慈悲と慈愛を込めてクリティカルチケットを1枚贈呈しています。

- ▶9ファンはもう死の瀬戸際では??

- 96~100全ての値を1人のPLが出したら温情クリチケの贈呈

- ▶ビンゴシステム。全部自分では意外と難しそう。

- 卓10分前に集合してラジオ体操をしたらクリチケを一枚もらえる。

- ▶健康的ですね。この人じゃないと思いますが、最近知り合いがラジオ体操を私に布教してきます。

- 朝卓で、セッション前にラジオ体操に参加したらクリティカルチケット(振り直し券みたいなもの)をもらえるというハウスルールは、健康的で良いなと思いました。

- ▶一個上の卓の参加者ですか?

- CoC6に限ったルールでは無いですが、卓中のルールとして「食べ物は漬け物まで、飲み物はビールまでOK!」という飲食に対する許容が限りなく広い卓で遊んだ時はとても楽しかった覚えがあります みんな何かしらを食べてました…

- ▶『ビール』の前後ってなんなんでしょうね。発泡酒はOKで金麦はアウト的な?

- 【よく寝た特典】その日6時間以上しっかり睡眠を取った方に限り、開始時にクリチケを1枚贈呈します。

- ▶私の卓のハウスルールです。みんなしっかり寝ましょう。

【解釈】

チケット制、演出ボーナス、飲食ルールまで、多彩な工夫が寄せられました。

これらはバラバラに見えて、根っこは同じです。

どれも「その卓の雰囲気をより楽しくする」ための工夫であり、参加者同士の距離を縮める仕掛けでした。

ただし、固定メンバーなら楽しいこうした仕掛けも、初対面卓などに持ち込むと戸惑いを生む可能性があります。

「これは一部の人にしか伝わらない文化かも」と一歩立ち止まることも大切なのだと思います。

これらが示しているのは「ルールをどう遊ぶか」以上に、「誰とどんな場で遊ぶか」の重要性でした。

ハウスルールの工夫は、メンバーや場面によって輝き方がまったく違うのです。

全体を通して

現在のTRPG人口でみるとごくわずかなデータですが、なんとなく「標準形」と呼べそうなラインが見えてきました。

- ハウスルールは、事前に共有する

- 技能上限は80〜85が中心

- 非戦闘でも拡張CCBがほぼデフォルト

- スペシャルは演出的なおまけに留まることが多い

もちろん例外もあり、それぞれの工夫が光っていました。

ですが、それらの例外にも「どうしてそうしているか」という意図が添えられていると思います。

ここから分かるのは、ハウスルールは単なる独自性ではなく、「遊びを円滑にするための文化的な仕組み」だということ。

数字や裁定がどうこうよりも、『なぜそうしているかを説明し、納得を共有する』ことが、もっとも大切なのかなと改めて感じました。

最後に

もちろん、ハウスルールは絶対的な正解じゃありません。

でも、「多くの人がどうしているか」を知っておくことは、卓ごとの文化を尊重する上でとても役立ちます。

TRPGは『即興で物語をつくる遊び』ですが、遊ぶ前のルール選びだって物語の一部です。

だからこそ、これから遊ぶ人も、もう慣れている人も

「自分の卓のやり方」を押しつけるのではなく、まずは「みんなはどうしてる?」と聞いてみる。

その一歩が、きっとより良いセッションの始まりになると思います。

最終更新日:2025年9月6日

ポスト

ポスト